《淳化阁帖》刊刻于宋淳化三年(992),至今已一千余年,其间虽时代变迁,褒贬不一,但对于行草书的学习来说,《淳化阁帖》还是起到了重要的推动作用。后世习行草者,几乎没有不从此取法的,其影响之大罕有其匹。如果没有《淳化阁帖》的刊刻,诸如《大观帖》《绛帖》《潭帖》等各种刻帖也不会层出不穷,所谓“帖学”之说可能也要重新定位。

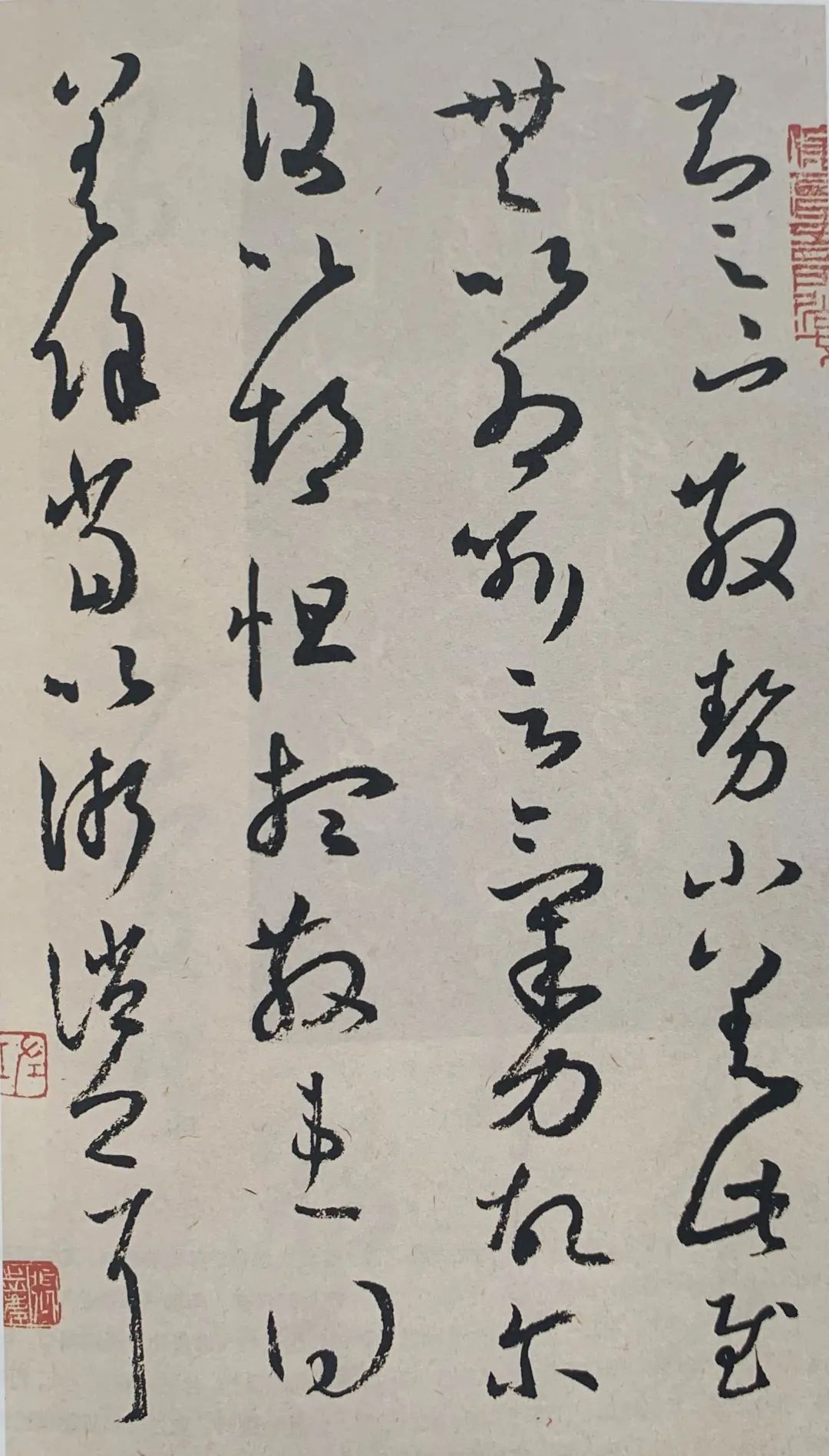

《散势帖》

张志庆临《散势帖》

现在,先进的摄像和电脑处理图片的技术优势,可以使古代的优秀碑帖顷刻间化身千万,只要你想要,随时都可以买到超高清的优秀范本,而不必费力劳神搜罗。

但在古代没有这项技术,人们靠传拓复制名家书迹,已属较为先进之法。即使这样,仍然不能满足社会的需求,能得到一份原拓,也极为难得,如赵孟頫所说 “得古刻数行,专心而学之,便可名世”。可知,刻帖之风兴盛,必然有着强烈的社会需求作为动因,而皇帝钦刻的《淳化阁帖》,其地位自然很高,影响巨大,也是情理之中的事。

但时过境迁,恢复其本来面目也是必要的。现代印刷术的普及,使原来藏于深宫及社会名流所藏的真迹彰显于世,且已观之如常。人们审美判断能力的提高,使刻帖的失真和错讹已眼观可辨,刻帖至上的光环不再;再加上历代对 《淳化阁帖》的贬斥和研究,当代人已不重视刻帖矣。但社会浮沉,书画真迹损毁,十不余一,尤其是宋以前名家作品更为少见。就书法而言,宋以前名家法书真迹仅存十数件而已,而后人假托者多,如王義之、王献之、张旭,竟无一真迹留存!所存者皆为摹刻伪托。

怀素、颜真卿各有两件真迹传世,但伪品亦多。由此回头再看《淳化阁帖》,其历史价值则非同一般:它保留了大量与名家作品相关的作品,仅王羲之书法就保留了 150 余帖,这150余帖,虽真伪相杂,优劣不一,但其呈现的是由东晋至北宋,以王羲之为中心的行草书的哀变过程。尽管这些仅限于刻帖的范用,但它是从一个侧面来反映,由此对其作较深入的研究,可以都助我们认识由东晋到北宋行草书发展演变的具体形态,既而更准确地理解元、明、清行草书取法的脉络特征。因此《淳化阁帖》中王羲之部分刻帖的存在,无论其真的,都为我们提供了一个可供对比的标本,使我们更深入地去分析东晋、南北朝、唐朝、五代的书风特征。从这方面来看,无论是真还是假,都具有同等的意义。这也是我花力气研究此帖的原因。

宋以后把《淳化阁帖》奉为圭臬的人很多,其中,力行之且取得突出成就的是明末清初的王铎。王铎对阁帖下的功大超出常人,钱谦益在王铎的墓志中说:“秘阁诸帖,部类繁多,编次参差,繼衄起伏。趣举一字,矢口立应,复而视之:点画戈波,错见侧出,如灯取影,不失毫发。”对于阁帖学习,王铎的立场是非常坚定的,他在自己的临帖后跋中说:“有诮我以恶札作业,来生忏悔,余将含笑而不之顾。”

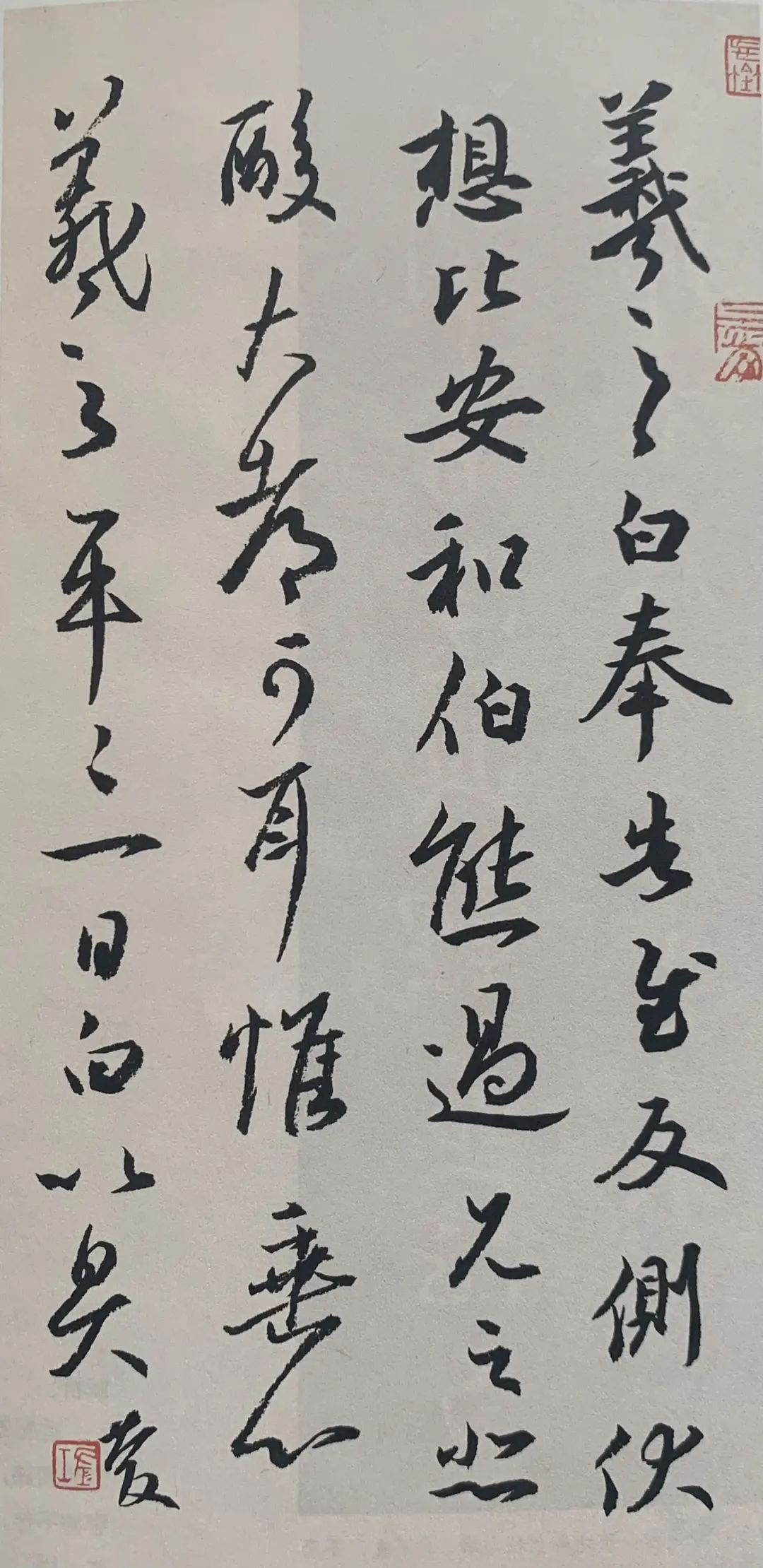

《奉告帖》

张志庆临《奉告帖》

清朝王文治对阁帖给予极高的评价,他在《快雨堂题跋》中说:“前人攻击《阁帖》者至多,然考据虽疏,书格独备,且重摹之本,每本必具一种胜处,自是临池家指南。后世学书者,未能精熟 《阁帖》,不可与言书。

崇尚碑学的清朝,在乾嘉以后,弃帖从碑,对《淳化阁帖》贬斥尤甚,影响波至民国,以至于当代。近二百年间,可与前朝比肩的行草书高手寥寥无几,是否与弃帖有关?康有为在《广艺舟双楫》中写道:“行草书仍需学帖。”但碑学之热浪将此语淹没。

我们现在能以当代视角审视《淳化阁帖》,知其重要作用,但其存在的诸多问题,也不容忽视,临习时应特别注意以下问题:

一、有错字。因其摹刻问题,草法及字法有错误,需对照行草书字典甄别,以免以讹传讹。

二、文句不通。因刻帖时,删节了残损之字,以及排版、摹刻分行的错误,左行文字窜到右行,还有编者截取各帖拼凑而为新帖等情况,所以多帖无法断句、卒读,对其文意亦不能理解透彻。

三、帖中鱼目混珠,水平有优劣高低之分,差别很大,须仔细辨别,不能尽信之,亦不能尽弃之。

四、对各家法帖不能尽信其名头,伪书较多,而要看其书迹的实际水平,合理取舍。

五、与其他刻帖相同的帖,要考察各家刻本,通过对比知其优劣,以免产生误导。如,此帖中有《十七帖》15帖,《大观帖》中多数重刻,且较精良,可对比学习。

六、对于王羲之书法特征的把握,须先学墨迹摹本,待有一定体会和领悟之后,再去临习刻帖,才能准确掌握其特点,学到其精华处。

七、《淳化阁帖》不适于初学者学习,更适合于经过了一定时间的学习,且具有一定审美判断能力的书家取法,为其进一步深入帖学,更深层次把握帖学脉络拓宽前进路径。

对以上问题,在对每帖进行解析的文字中已详细说明其错讹、真假、优劣、取舍,此处不再复述。