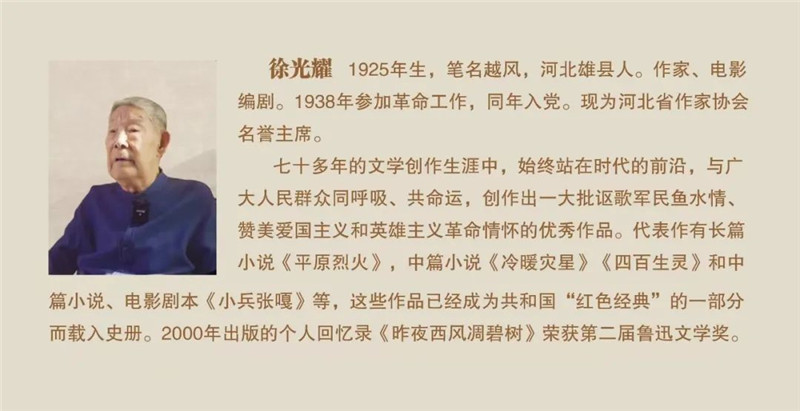

村路上,游移着一条白花花的出殡队伍,又粗又长。低沉的唢呐声像一群灰黑色的蝴蝶,在天空中飘飘忽忽、沉沉浮浮。

傻子娘,去世了。

傻子穿着宽大的孝袍,裹在队伍里,感觉很好玩。平时清静的家,竟然一下子来了这么多人,好热闹哇。于是,他面对众人,手舞足蹈,笑逐颜开。

他笑了,送葬人群的哭声更大了。

这一年,是1929年。

这一年,傻子4岁。

一

冀中平原的东部是雄县,雄县有一个段岗村,段岗村有一户徐姓人家。

1925年4月,徐家诞下第二个儿子,乳名玉振。

虽有乳名,但村人都喊他“傻子”。因为他发育晚、说话迟,呆头呆脑,挨打也不哭。

“傻子。”

“哎!”他欣然应答。

有一天,姐姐严正地说:“谁再喊你傻子,不许答应。你要上学了!”

第二天,走到街上,又有人喊他傻子。

他一本正经地说:“我不叫傻子,叫玉振。”

村人哈哈大笑。

这孩子,还是傻子。

傻子的父亲,是村里有名的木匠,手艺特别好,脾气也格外倔。妻子死去之后,心情烦躁,更不懂得没娘的孩子最可怜,经常打骂儿女。

9岁那年,傻子上学了,学名徐光耀。

抗战之前的中国乡村,仍然安适于几千年的农耕生活,是浸淫在酥腴黄土里庄园般自给自足的融融温暖,是儒家文化语重心长的谆谆教诲,是阳光下矮壮的黄牛、黑亮的铁犁翻出的白嫩草根的缕缕醇香。村庄的组织形式大都还是沿袭传统的“乡约制”。“乡约”设正副各一人,下设几名“公执”,专门评判民事纠纷。国民政府统一后,除了推行传统的“保甲制”之外,也发展新式教育。

上学后,徐光耀显示出了惊人的异常,对文化格外敏感,很快就走出愚钝,蜕变成一个精明孩子。

过年时,一家人围着昏黄的油灯,念旧小说,邻居们也来凑热闹。大人不认识的字,徐光耀连蒙带猜地也能读出来。

邻人们又找到几部书,《三侠剑》《精忠岳传》《包公案》《七侠五义》《隋唐演义》等。一部接一部,他都吃到肚子里了。

那个年代,乡下人几乎全是文盲。能够识文断字,便是凤毛麟角。

这一切,都为日后的光耀,埋下了础石。

二

虽然上学了,但父亲仍旧打他、骂他,横竖看着不顺眼。

这父子俩,仿佛就是天生冤家。

小小徐光耀,原本没有母爱,却又遭遇父亲暴戾,畏之如虎。于是,日日夜夜心胸如堵,只想离开家。

卢沟桥事变,天下大乱。

自此,安宁的日子没有了。传言满天飞,个个如惊雷。前天是某村哪个汉子被日军砍头了,昨天是某村谁家闺女被土匪糟践了,明天鬼子要来咱村抢劫了。村民们把值钱东西装满一个包袱,时刻做着逃跑的打算。

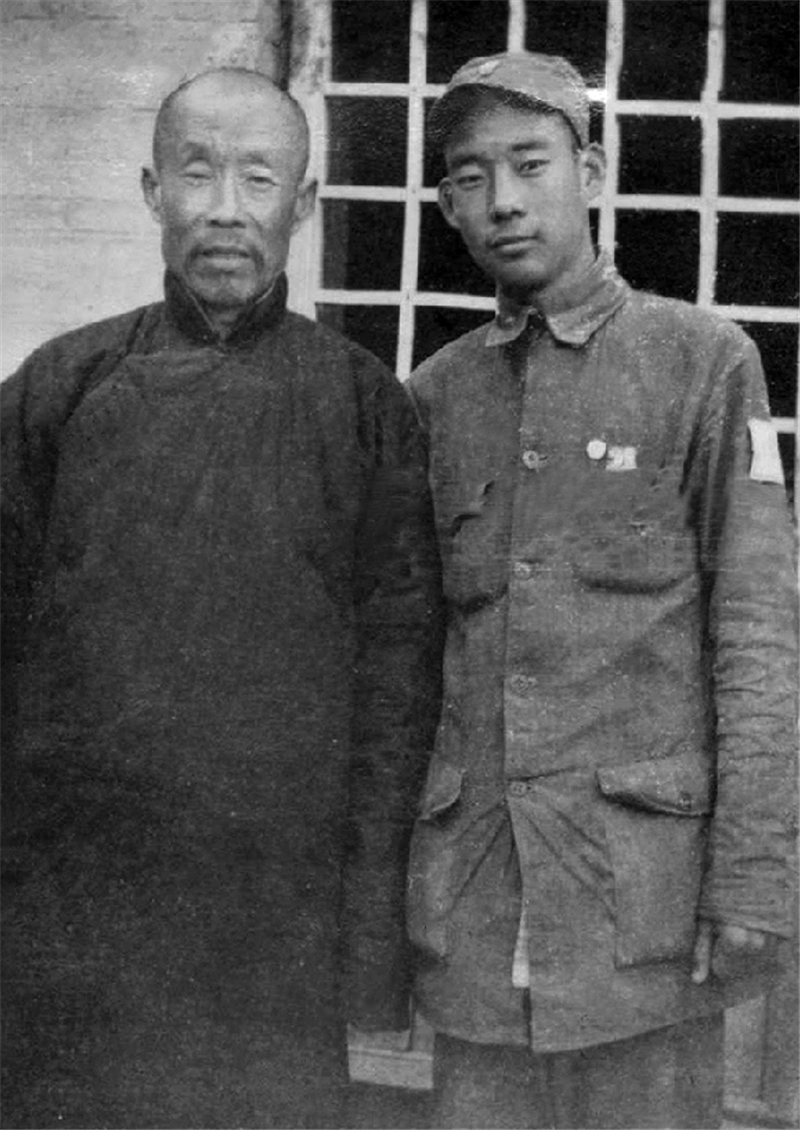

徐光耀与父亲

1938年春天,八路军来了。

战乱年间,军队如同走马灯,大多横眉立目,唯八路军不抢不夺,还见人微笑。进门后,又是扫院子,又是挑水。平时,跑操、上课、唱歌……

徐光耀上前看稀罕。这天,一连人席地而坐,围成一个大圈,做丢手绢儿的游戏:手绢儿落在谁身后,谁就走到中间,为大家唱歌。唱的是《救亡进行曲》:“工农兵学商,一齐来救亡……”唱到最后一句,还来一个敬礼。

没想到,第二天,几个八路军战士住进了徐家。其中一个十六岁,青涩腼腆。他俩立刻成了朋友,形影不离。

徐光耀想,书上不是有“桃园三结义”吗?我们也可以结拜弟兄啊。他把这意思说出来,不料对方直摇头。部队有规矩,不让拜盟。徐光耀说:“嗐,咱们俩好,又不让别人知道。”对方这才同意了。于是,他们双双走到佛龛前,燃香磕头,对天盟誓。

没想到结盟后三天,部队开拔。开拔到哪儿,一无所知。

几天后,徐光耀说出了一句惊天动地的话:

“我要当兵!”

父亲一口回绝。虽说父子不亲密,虽说八路很友好,但儿子真跟了去,父亲还是舍不得。

徐光耀哇地哭了。

父亲怒喝:“不行!死也不许去!”

儿子哭声更大了,而且无休无止,哭完睡觉,睡醒再哭。父亲的犟劲儿也上来了,我倒要看看,咱俩谁犟过谁。谁知到了第六天,儿子仍然没有停歇的意思,直哭得奄奄一息。

父亲慌了阵脚。

姐姐说:“兵荒马乱,待在家里,也不安生。去当八路,纵是出了岔子,精忠报国,名声也是香的。”

不得已,父亲只好托人领他找到驻扎在附近的一支八路军部队——120 师 359旅特务营。

文书拿过战士登记表,填写事项。

问到参军动机,徐光耀茫然,只说家里穷,父亲暴,总打他。

文书提示说:“是为了抗日吗?”

他连忙答:“是。”

于是,文书写道:主动参军,抗日救国。

后来的许多传记写道徐光耀为参军哭了七天七夜,目的是抗日。其实,非也。

历史的真实是:他参军的初心,是为了逃避父亲的打骂。

那一年,徐光耀十三岁,与后来他笔下的“小兵张嘎”一般年龄。

三

入伍第四天,他就随部队开拔,天天行走七八十里。

小小年纪,重重行李,累得瘫软如泥。实在走不动了,连长便允许他抓住马尾巴,拖着走。

有一次,他在某地驻防,父亲让哥哥去找他,劝他回家。

哥哥大他七岁,在村里的棺材铺当木匠。他想,难道让我回去也打棺材吗?坚决不回去。

行军时,绑腿总打不好,跑着跑着就散开了,扑棱棱似毛腿鸡。指导员呵斥:“怎么搞的?打起仗来怎么得了?”他苦练。几天后,两个绑腿清清爽爽、结结实实。

除了日军,虱子是最大的敌人。

夏天一身单,冬天一身棉,躺倒即睡,起身便走,从不脱衣服。且睡觉的地方都是柴棚、羊圈、古庙、野坟、杂草堆、麦秸垛,怎能不生虱子?

解开扣子,胸前密密麻麻,像蚂蚁赶集。伸手在裤裆里一摸,能抓出小半把。

战争间隙,司务长和炊事员常常用煮饭的大锅烧水。而后,大家都脱光,把衣服全扔进锅里。煮透,晒干。晾晒的时候,众人就光着屁股,指指点点,嘻嘻哈哈。

冬天里,选个暖日头,把棉衣脱下来,扔到院子里。老乡的鸡便马上包围过来,啪啪啪,啄虱子。或烤火,仍是全体脱光,把衣裳抖向火堆,噼噼啪啪,像机关枪。伴随着浓浓的焦煳味,虱子集体火化了。

抗战时期

1942年5月1日至7日,日军调集武力,毁灭性“围剿”,史称“五一大扫荡”。

“千万条汽车路连起来了,千万里封锁沟挖成了,岗楼像雨后出土的青苗,不几天便钻了天、成了林……抗日的政权都不见了,穿军衣的八路一个也没有了,妇救会、青抗先,还有哪个胆大敢提一提?各村都成立了‘维持会’,都给敌人‘挂上钩’了。看吧,满眼净是敌人的势力,白日满天都是膏药旗,黑夜遍地都是岗楼灯……”这是徐光耀后来在小说《平原烈火》里的描写。

八路军不得不脱下军装,隐身于群众之中。

一天傍晚,政委旷伏兆交给十七岁的徐光耀和战友一项任务,让他俩把被日军打散的县大队人员和机枪找回来,恢复建制。他们不负所望,仅一个月,就找回了十二名战士和一挺机枪。

最危险的一次,是那年秋后。

徐光耀与战友老杜潜伏在村里,突然被包围。日军吼叫着,把村民全部赶到麦场上。一个士兵挥舞着一根枣木擀杖,凶残地殴打。一杖下去,立即骨折肉烂,哭叫连天。徐光耀面前,有几个人被打瘫在地。

日军从人群中拉出包括他在内的十个人,一个个拷打,审问八路军线索。其他九个人,都是村民,独他是八路。前面审讯的几个村民,在一阵阵棍棒捶打下,杀猪般惨叫。这时,日军又押来一个五花大绑的人,正是战友老杜。更倒霉的是,由于天冷,徐光耀在便衣里面套穿了一条军装裤子,如果被审讯,马上就露馅儿。

他想,今天是插翅难逃了。

轮到他了。一个日本兵猛地把他推出去,塞给一把铁锨,指一指外面的田地。

我的天!让自己挖坑,就地活埋呀——这是日军当时的常规操作。

他低着头,跟着日本兵,走到附近的山药地里。

这时,日本兵指着地下未收获的山药,比比画画,呜呜啦啦。原来,他们肚子饿了,让徐光耀为他们挖山药,熘熟吃。他内心欢喜,卖力地挖出一堆山药,弄回大院,然后和房东一起,在大盆里洗涮,而后码进大锅,生火蒸。房东填柴,他拉风箱,把风箱拉得十分猛,呼嗒呼嗒,差点儿把灶火催灭。房东一边偷偷地窥视日本兵,一边低低地告诫他:“轻点儿,轻点儿。”

日本兵饱餐一顿后,终于撤离了。

“清剿”反“清剿”,突围再突围,百余次喋血拼杀与冒死突围,徐光耀竟然从没有受伤。

有一次,他与一位战友正在交头接耳地说话,枪响了。战友头颅被击烂,立时毙命,躺倒在他怀里。而他,只是溅了一身鲜血。

血雨腥风和刀光剑影中,徐光耀迅速成长为一名机智英勇的战士。六年时间,一个瘦虾似的毛毛孩,竟然长成了一米八高的大个头儿。

别的著名作家如丁玲、孙犁、赵树理、柳青、周立波等人,原本就是文化人,职业又是编辑或教员。只有徐光耀,本身就是冲锋陷阵的战士,而后才成为作家。

这在当代文坛,极其罕见。

四

是文学女神,让他找到了生命归宿。

他是什么时候爱上这个女神的?

或许是儿时,源于那些传统小说。

或许是锄奸时,源于写布告。布告写在纸上,贴在墙上,相当于发表。围观者啧啧称赞,书写者暗暗得意。

抗日战争中的徐光耀

最难忘的是那一次。

1939年冬天,一名八路军伤员在老乡家养伤。老乡悉心护理,很快治好了枪伤,养壮了身体。可是,他却把老乡的漂亮儿媳拐跑了。

分区领导极为恼火:无论如何,抓回此人!

不几天,抓获归案。

如何量刑?不杀不足以恢复八路军名誉,不杀不足以焊接军民关系。

分区决定:在当地召开万人大会,将该犯宣明罪状,公开枪毙。

杀人布告,依然由徐光耀负责。

写布告,虽然早已轻车熟路,然而这次,难以下笔。因为这个23岁的“流氓”小伙子剽悍勇猛,是一名战斗英雄。如果关押几个月,放归前线,仍会是一条生龙。

徐光耀颇为踌躇,一杆笔在手中搓来搓去,难以成文。忽然灵机一动,何不效法诸葛亮“挥泪斩马谡”?如此一想,笔意贯通。在写该犯罪大恶极之前,先把他的勇敢和战绩描述一番,然后转折,再写“罪行严重,理无可免,必须处死”等语。有了这样一个情理回环,心里稍安。

布告写成,领导审核,毛笔抄写,张贴上墙。

枪毙之后,群众都反映这张布告写得好、效果好。

分区司令眉开眼笑,当胸给了徐光耀一拳:“哈哈,小徐,真有两下子!”

心底,一簇莫名的火苗,隐隐爆燃。

的确,彼时的他,已悄然长大,对生命,对现实,对人性,有了自己的认识。他在用自己的眼睛和心灵,细细地观察,深深地思考。

比如,父亲虽然脾气不好,但抗日积极,是村里的贫农团委员。哥哥虽然是亲人,但总是消极,讽刺八路军土枪土人,蛤蟆耗子成不了精。他的家乡介于敌占区和游击区之间,货币混乱,市场上偷偷流通日本票和八路军货币。有一次,哥哥竟然向抗日政府告发父亲偷用日本票。秘密参加抗日组织的姐姐愤怒至极,狠狠打了哥哥一耳光。从此,哥哥搬出去,不再与父亲往来。

孙犁(右)与徐光耀(左)

行军打仗时,一本四角号码字典随身不离。《聊斋》《西游记》《老残游记》之外,更多阅读鲁迅、茅盾、叶圣陶、冰心、巴金等人的书籍,还有苏联小说。

后来,他利用战斗空隙,写一些战地通讯、歌词、快板儿之类,向报刊投稿。刚开始,都似泥牛入海。渐渐地,《火线报》《冀中导报》《团结报》上,可以时常见到他的名字了。

《平原烈火》

1946年3月,徐光耀调任宣传科摄影记者,后到前线剧社任创作组副组长。

1947年1月,他不惜放弃营级职务,以战士身份插班进入华北联合大学文学系。在这里,他得到了陈企霞、萧殷、沙可夫、艾青、蔡其矫、严辰等名家的指导。

随着解放战争的步步深入,徐光耀离开联合大学,调往华北三兵团,编辑《战场快报》。

1949年6月,徐光耀随部队驻防天津。

多年战争和生活实践,创作思想逐渐成熟。此时,他决定请假,专心创作一部长篇小说。

44 天封闭写作,初稿终成。

陈企霞读后,颇为欣赏,便邀他进京修改,并请严辰、秦兆阳等几位作家、诗人为小说起名。最后,采用秦兆阳的意见,小说定名《平原烈火》。

1950年6月,《平原烈火》由三联出版社出版。

这是新中国成立后第一部反映抗战生活的长篇小说,开风气之先。此后,人民文学出版社成立,出版的第一本书,也是《平原烈火》。有人评论,《平原烈火》的每一个字,都是斧头砍出来的。

1951年1月,徐光耀进入中央文学研究所学习。

在这里,徐光耀深得所长丁玲赏识。苏联著名作家爱伦堡、秘鲁著名诗人聂鲁达等拜访丁玲时,徐光耀都在场作陪。

1951年10月至12月,徐光耀作为中国作家代表团成员访问苏联。代表团团长冯雪峰,副团长曹靖华、陈荒煤,陈企霞任秘书长,团员有孙犁、魏巍、康濯、李季、柳青、胡可等。在十六人的代表团里,他年龄最小。

1956年1月6日,解放军总政治部成立创作室,他成为专业作家。

此时的徐光耀,正在编织一个宏大的文学梦。他写完了《奔流的大清河》,正在着手另外两部长篇小说的创作准备。

正当春风得意时,风暴骤然袭来。两位恩师丁玲、陈企霞被打成“反党集团”,他也受到牵连,被划为“右派”。

梦想,戛然而止!

五

身在青春烂漫季,谁人心头不飞花。

战争间隙,徐光耀遇到过几位姑娘,也曾情思朦胧,但总是阴差阳错,兰因絮果。

来了,走了。希望,失望。

1950年9月,热心的同事给他介绍了一个对象——68军文工团演员申芸。

初见照片,就好像在哪里见过,细想却无出处。莫非也像宝黛,竟是隔世之盟?

突然恍悟,真是见过的,不是前世,而是前年。

那是1948年深秋,兵团正在围攻归绥。徐光耀沿着一条小河,来到一个庄子,采访文工团排戏。突然,见一女兵倚墙而坐,墨绿色绒衣浸在阳光里。那娇美的红颜,明丽的眼眸,煞是惊艳。

与爱人申芸相知于战火中

徐光耀心中,猛然掠过一道闪电。这是他平生见到的最漂亮的姑娘了。只是,只是由于惊慌和羞怯,不敢搭讪。

两年来,多少人事都淡忘了,唯有那一双眼睛,常常在梦里闪烁。不想天缘若此,真是谢天谢地。

他永远记得第一次见面的场景:介绍人引领着他,像当年拜见八路军一样,走进了她的房间。穿一身绿军装的申芸扭过身来,看着他。他忐忐忑忑、犹犹豫豫地伸出手去。申芸也羞羞答答地伸出了手,却停下来,没有相握,而是颤颤抖抖地举向额头,敬了一个军礼。

那一次,他们两个沿着街道并肩而走,走到头,再返回来;返到头,再走回去。彼此说东说西,也记不得说了些什么。他只记得,她生于保定城内,比他小4岁。

第一次见面之后,感情像热带雨林一样,日夜蓬勃。

课前课后,只要有一丁点儿时间,他就写信,或把她的信拿出来。看了一遍又一遍,似乎永远新鲜。她还寄来一张小照。那是一个全身坐相,夏日单衣,就那么坐在潮湿的河岸上,直让他担心她会不会着凉。一次,盯着盯着,忽然冲动,想要贴到嘴上亲吻。此念一闪,立即止住,内心连连自我谴责,这样有辱她的纯洁。不论当面或背后,都不能这样对她。呸、呸、呸,真是刚刚进城就产生了腐朽思想,要不得!要不得!

书信频频,一来一往,宛若爱情的呼吸。

每天在幸福中自我折磨。这折磨,更是一种幸福呢。

此时,申芸要开赴朝鲜前线。徐光耀想:假如她断去一条腿或一只臂,我还爱不爱她呢?假如她面部伤残,瞎了一只眼,或打成一个豁嘴,我还爱不爱她呢?

答案是:依然爱!

他在日记中写道:“即使你完完全全成了残废,我还是要全心全意地爱你,像现在毫不减色地爱你……你瞎了,我就搀着你走路!你断了腿,我就背着你!我服侍你,体贴你,一直到停止呼吸的时候!”

每一封信,徐光耀都仔细地编上号码。

从恋爱,到结婚,共八十九封。

1953年2月13日,除夕之夜,他们结婚了。

婚礼简约而隆重。万家灯火,满城爆竹,将这对幸福的伴侣紧紧包围起来。

后来的人生中,徐光耀多年遭受磨难。许多同事离婚了,但他们,携手并肩,生死相依!

六

除了感谢爱情,他还要感谢嘎子。

在中央文学讲习所时,丁玲对徐光耀格外看好。一次开会,丁玲讲话:“我在人民大学去讲演时就吹牛说,《平原烈火》比起西蒙诺夫的《日日夜夜》来,只差这样一点点,只是这样一点点,那就是人物。(主人公)周铁汉还有点儿概念化。”

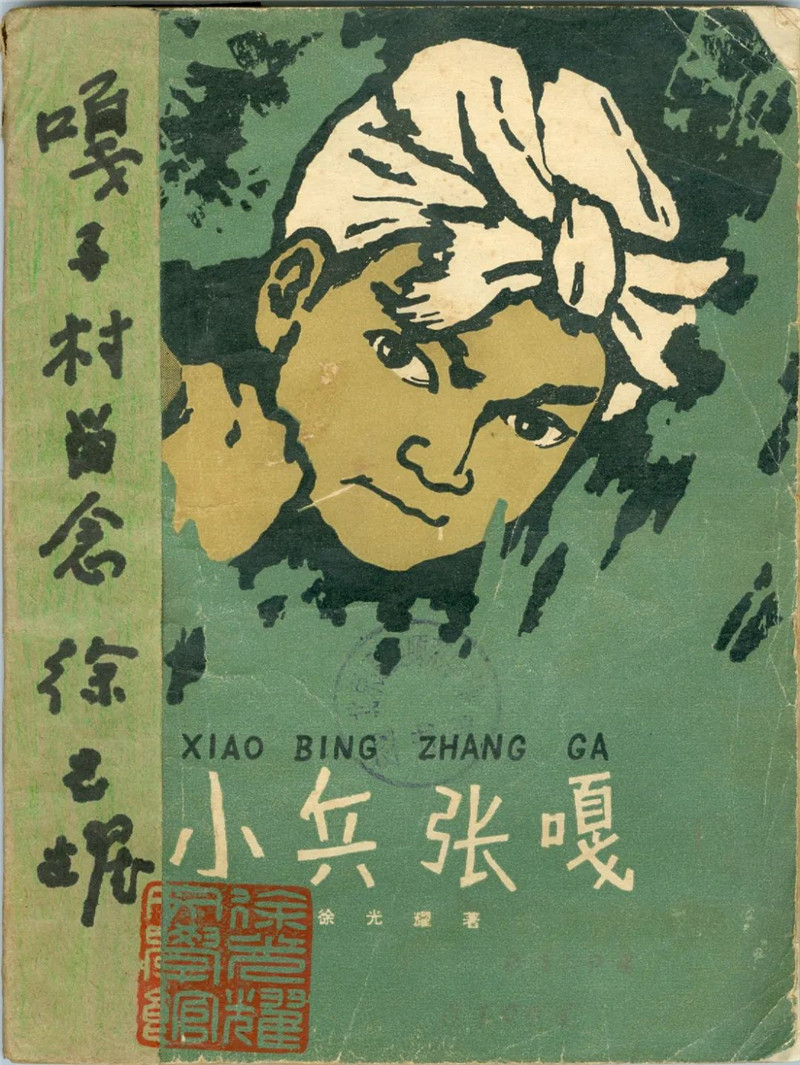

《小兵张嘎》

1955年春节,丁玲喊徐光耀到多福巷。他刚坐下,丁玲便叮嘱:“一定要写人,要先搞出人物来,拼命地搞人!”

的确,在他的文学人生中,影响最大的导师就是丁玲和陈企霞。

可现在,他们两个突然被打成“反党集团”,而他也被划为“右派”,受到无休无止的批斗和污辱。

他一万个想不通,委屈而绝望。

绝望中的他,多次想到自杀。

正在这个节骨眼儿上,一个孩子拯救了他。

这个孩子,就是“小兵张嘎”。

毋庸置疑,正是中篇小说《小兵张嘎》,奠定了徐光耀在中国文学史上的地位。但人们根本想不到,这部作品诞生的特殊背景。

《小兵张嘎》出版发行后引起社会强烈反响

一次批斗会后,画家黄胄硬拉着徐光耀到琉璃厂看画,并撺掇他买了一幅齐白石的《群虾》。回到家里,看着一群活泼可爱、自由自在的小生命,徐光耀的心灵有了一缕明亮。

他要证明自己。

依据心理学方法,必须集中精力,转移方向。

但转向哪里?

他想起了“瞪眼虎”。

早在华北联大时,徐光耀就以外号“瞪眼虎”的小战士为原型,写下了短篇小说,只因笔力稚嫩,没有发表。后来,他把“瞪眼虎”写进了《平原烈火》,但篇幅所限,未能展开。

现在,终于可以如愿以偿了。

1958年1月23日,在北京市大耳胡同15号东厢房里,徐光耀开始动笔创作《小兵张嘎》。

虽然主人公的原型是“瞪眼虎”,但故事背景,却都是自己的亲身经历。而且,谁说不是自己呢?童年的自己,傻子的自己,十三岁当兵的自己。于是,他为主人公设定了年龄,也是十三岁。

仅仅两个多月,就完成了小说和剧本。

1958年9月25日,徐光耀被开除党籍、军职,下放到保定农场劳动改造。一年后,虽然摘掉“右派”帽子并分配到保定文联工作,但仍是被监视对象。

1961年秋天,《河北文学》杂志编辑张庆田来保定组稿,询问他能否写点儿稿子。

徐光耀问:“我有稿子,您敢发吗?”

张庆田说:“我敢向你约稿,就敢发!”

于是,徐光耀就把《小兵张嘎》的小说稿拿出来。

张庆田没有耽搁,很快就发表在《河北文学》1961年11—12月合刊上。

甫一发表,反响热烈。随即,《北京晚报》开始连载。

1962年5月,中国少年儿童出版社出版单行本。仅仅三个月后,重印。

1963年春天,北影厂邀请徐光耀进京,专心修改剧本。

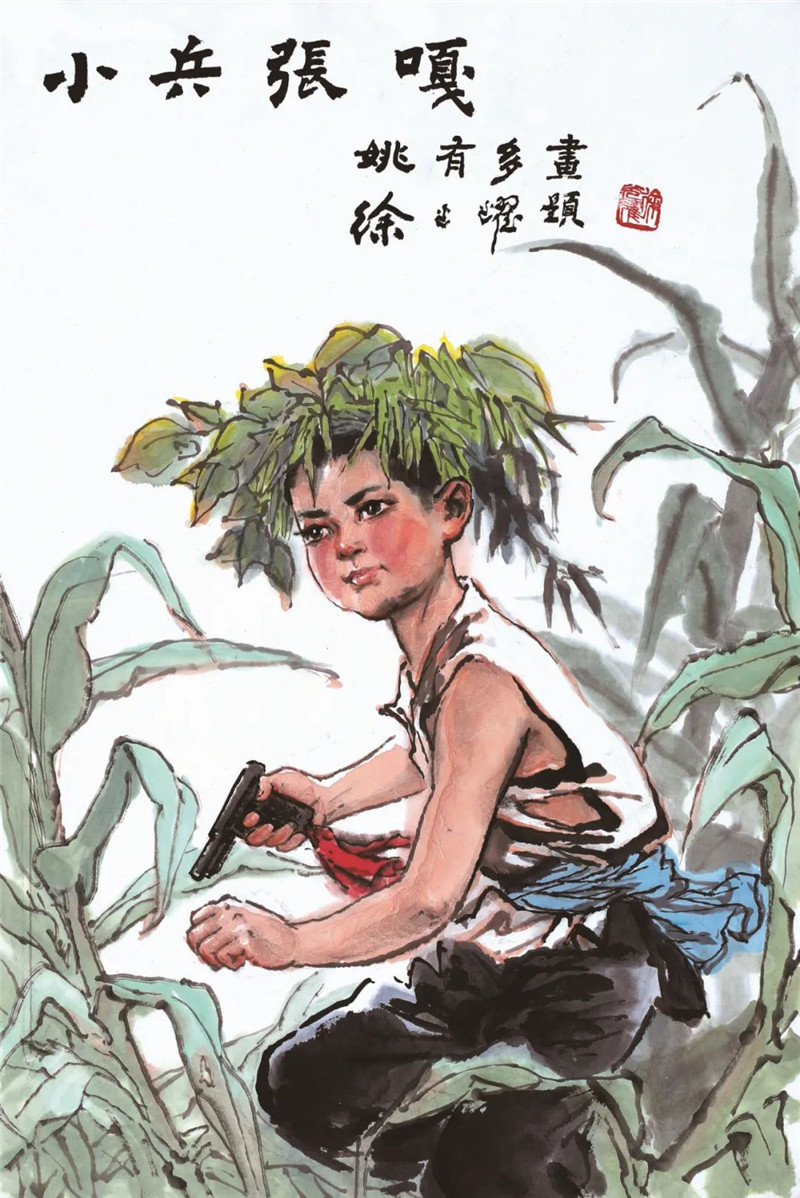

《小兵张嘎》姚有多 画 徐光耀 题

当年底,电影《小兵张嘎》在全国公映,再次引起轰动。此后,长盛不衰,成为经典。

至今,中篇小说《小兵张嘎》发行量,已超过1000万册。

这,绝对是当代文坛的奇迹!

他,成功地为中国文学画廊贡献了一个鲜活的人物形象,足以告慰丁玲。

铁凝说:“《小兵张嘎》的写作,不是一次为了发表的创作,因为他已经没有发表作品的资格。他写作,是为了抑制自杀的念头。从这个意义上说,文学于他是有着救命之恩的。他用他的笔让嘎子活了,而他创造的嘎子也让他活了下去。他们在一个非常时刻相互成全了彼此。”

《小兵张嘎》插图 国良 画

七

20世纪70年代末,时代重回正轨,徐光耀的人生也走上坦途。

他重新创作,陆续发表了《望日莲》等诸多作品。

1983年之后,徐光耀陆续担任河北省文联党组书记和主席、河北省作家协会主席。

这一时期,他最得意的“作品”,就是培养、推介了包括铁凝、莫言、贾大山等在内的一大批青年作家。

2000年,徐光耀将自己关进太行山脚下一处废弃的农家小院,专心创作散文集《昨夜西风凋碧树》。

在这本书中,作者回顾了自己极富戏剧性的人生经历,以坦诚刚正的笔触表达了一个知识分子作家对历史的反思及人生的思考。作品寓苦涩、沉重于轻松、幽默之中,以讲故事的形式写出了一个个人物、一串串事件,是作者用全部生命力量写成的承载了一个特殊时代的苦痛与记忆。

这是作家徐光耀的收官之作!

应该说,《昨夜西风凋碧树》不仅是一部杰出的文学作品,也为研究中国当代文学史和思想史提供了一份不可多得的珍贵资料。

在文联、作协工作期间

鉴于其特殊价值和影响,2001年,这部作品获得第二届鲁迅文学奖。

2019年7月,徐光耀文学馆在碧苇环绕、荷香四溢的白洋淀文化苑隆重开馆,94岁高龄的老人亲临现场。

在徐光耀文学馆前留影

人们徜徉其间,体味着一个穿越那么多人生风暴的作家的分量,同时也在提醒着今天的人们“收敛起一己的小悲欢,扩展胸怀去凝望满世间的山高水长”(铁凝语)。

八

2022年7月30日下午,河北省第八医院老干病房。

按照提前约定,我前往采访徐光耀。

但是,由于疫情原因,院方绝不允许探视者进入病区。再三沟通,仍不放行。没有办法,我只好准备告辞。

正在这时,老人传出话来:他要走出来,与我见面。

徐光耀(前排左一)、铁凝(前排中)、梅洁(前排左三)在工作会上

几分钟后,病区门打开了。在护士的搀扶下,这位97岁的老人,穿着病号服,颤颤巍巍地走了出来,来到楼道。

这是我第一次见到他。接近一米八的个头儿,体形清瘦,身材板正,虽是鹤发鸡皮,依见军人风骨。出乎我意料的是,他身体状况良好,除了腿脚迟钝,仍是耳聪目明,尤其思维清晰、声音洪亮,满脸慈笑,一如常人。

我们坐在楼道的铁椅上,互相问候。

忽然,我感觉病区的玻璃门后面,有一双眼睛在直勾勾地盯着我们。我走过去,隔着玻璃看去,原来是一位端坐轮椅的老太太,神情呆滞却专注。

护士低低地告诉我,这是申芸,患阿尔茨海默病。虽然神智衰弱,难以交流,但与徐光耀住在一起,情绪稳定,安静如常。

哦,那是七十多年的相随相依、牵挂牵引。

徐光耀握着我的手,笑语朗朗地讲述着若干往事。

笑声中,采访结束了。但这笑声,将永远回荡在我的记忆里……

(图片由受访者之子提供)

(作者李春雷)

李春雷 男,1968年2月生,河北省成安县人,文学创作一级,毕业于邯郸学院英语系和河北大学中文系。现为中国作协全委会委员,河北省作家协会副主席,中国报告文学学会副会长,中宣部“文化名家”暨“四个一批”人才,国务院政府特殊津贴专家。主要作品有:散文集《那一年,我十八岁》,长篇报告文学《钢铁是这样炼成的》《宝山》《摇着轮椅上北大》等三十八部,中短篇报告文学《木棉花开》《夜宿棚花村》和《朋友——习近平与贾大山交往纪事》等二百余篇。曾获鲁迅文学奖(第三届和第七届)、全国“五个一工程”奖、徐迟报告文学奖(蝉联三届)、全国优秀短篇报告文学奖等。