戏剧赋能,容城有戏

“想当初,你也是热血青年,你也曾参加支前队,往后方转移伤员……如今你摇身一变成鹰犬,帮敌寇搜捕伤员……你怎对得起救过你的众乡亲,怎对得起前线杀敌的将士儿男——”

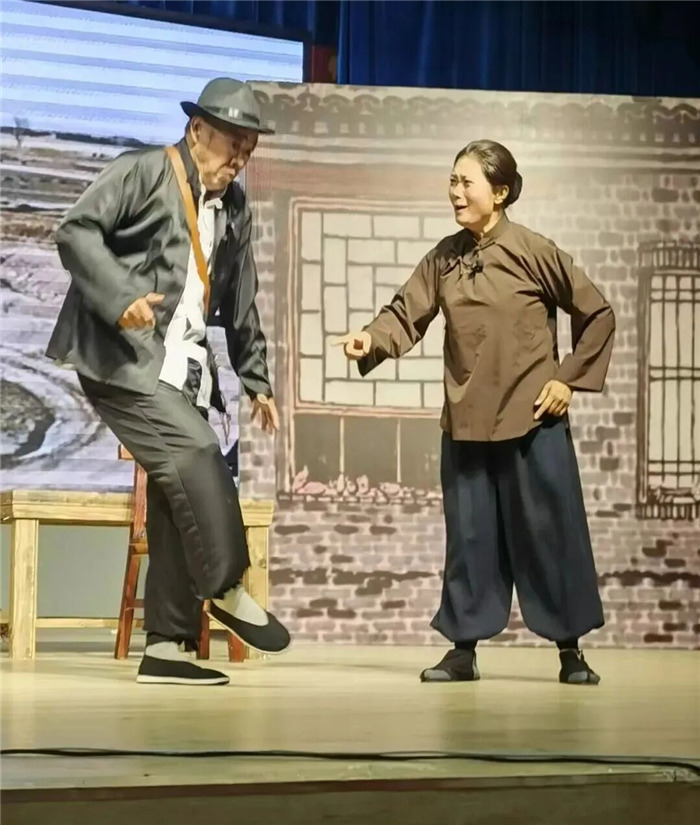

一声裂帛般的高腔拔地而起,直抵人心。官大妈这段痛斥汉奸陈二的唱腔,字字溅火,句句凝霜。饰演官大妈的孔春玲气贯丹田,音彻肺腑,前半段以沉缅低回追忆往昔军民鱼水情,转而声调陡扬,层层推进,直至“将士儿男”四字如惊雷炸响,将斥责与悲愤拉至顶峰。那声音高亢而不失浑厚,激越中饱含痛切,真有穿云碎石之力,慑人魂魄之威!

台下观众屏息凝神,百余双眼睛紧盯着台上。当唱至“你怎对得起”时,已有老戏迷以掌击膝,低声叫好;待到最后一句收腔,陈二被骂得心神俱震、颓然放弃搜查——全场掌声如雷骤至,轰然炸响!有人高喊一声:“好!骂得痛快!”引得四周一片附和。这段唱,不仅唱醒了戏中背祖离宗的陈二,更唱热了全场观众保家卫国的血脉。

这便是容城剧协新编小戏《抗战英模官大妈》中的高潮段落,以河北梆子之本色,铸就官大妈肝胆照人、临危不惧的燕赵风范。

我从小多浸润在邻村河北梆子《大登殿》的声腔里,那高亢入云、激越奔放的调门,早已渗进骨体。烦闷时听一段,胸中块垒顿消;欢畅时吼两嗓,满腔豪情尽释。也不知是因旧时戏台嘈杂,非如此嘹亮不足以压住场、拢住人,还是燕赵之风天然就需这般响遏行云、慷慨悲歌的嗓音,才能道尽这方水土的刚烈与深情。

说起河北梆子,那可是端端正正以“河北”冠名的剧种,唯一的,响当当,亮堂堂,一如这片平原上长出的高粱——扎实、硬气、不掺假。

文脉可溯,它曾叫京梆子、直隶梆子、卫梆子,名字里便潜藏着一部流动京津冀的生长史。其根脉,起自陕西同州、山西蒲州的梆子古调,明末清初,随晋商驼铃,越张家口而入直隶。彼时山河破碎,民生多艰,早期入境的温吞婉转的昆腔再难熨帖人心,反倒是这山陕不期而至的梆子,带着黄土的粗粝与生命的悍勇,落地生根,经燕赵大地终砥砺出“高亢激越、慷慨悲忍”的独特风韵。

它不像秦腔那般“宽音大嗓、直起直落”,也不同越剧那般“尺调弦下哀婉情,起调拖腔意无穷”,更迥异于昆曲的“妙喉婉转、吴侬软语”。河北梆子是带着血性与火气的,是沙场秋点兵的肃杀,是易水送别时的决绝,是将“慷慨悲歌、任侠尚气”的燕赵风骨,直接唱进魂魄里的艺术。

或许正因如此,它才动人。那唱腔里,痛骂时句句是血,感叹时字字皆泪,听得人耳热心跳,酣畅淋漓,一曲终了,犹觉荡气回肠。

容城的戏剧史上,《杜十娘》的沉郁、《陈三两》的刚烈、《蝴蝶杯》的曲折、《窦娥冤》的冲天怨气、《辕门斩子》的凛然大义……一出出经典,曾抚慰过无数困顿的心灵,也默默完成着崇德向善的民间教化。而今容城剧协秉持“俯仰古今,还戏于民,惠及大众”的宗旨,发挥专业赋能,围绕“学戏、演戏、出戏”的轴心,做实事,开新局,携手张树群河北梆子工作室振兴戏剧。这出《抗战英模官大妈》,在创排河北梆子小戏《聘三贤》《铁骨柔情杨继盛》《乔迁之喜》基础上,定版杀青,正是这燕赵基因浇灌出的新花,是容城历史文脉孕育出的新果。

官大妈(1896—1987),本名刘大娟,容城孙村人,后嫁至小先王村。一位普通的农村党员,抗日时期做“堡垒户”,1944年被晋察冀边区政府授予“拥军模范”称号。她的故事,在纪念抗战胜利80周年之际,被编剧曹宏君采编入戏,他说河北梆子要焕发生命力,不能只演陈年老戏让戏路变窄,要紧跟时代,根植燕赵,守正创新,让新戏也在梆子长河中扬帆。于是,《抗战英模官大妈》“破茧成蝶”。

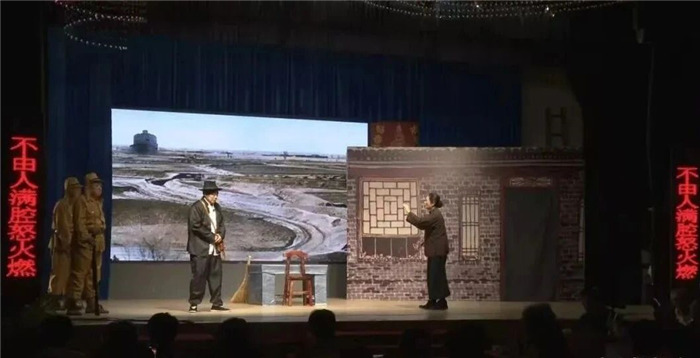

导演张树群介绍,河北梆子分武戏和文戏,《抗战英模官大妈》重在文戏,以“接收任务”“救护伤员”“痛骂汉奸”三折递进,再现抗战的峥嵘岁月。

台上,孔春玲饰演的官大妈,拆解念白,字字出自肺腑;倾情演唱,声声掏自心肝。李润增饰演的杨排长的感恩关照之情、李红菊饰演的林菲的信赖并托付之心、赵洪甲饰演的陈二的鬼迷心窍和幡然醒悟之景,个个有戏,处处见功。更兼李刚的唱腔设计、苏玉祥的司鼓、朱建勋的板胡,如众星拱月,珠联璧合,将演员稳稳托举于声腔的浪潮之巅。几十年唱戏传戏,一众演职员,做到了。

台下,观众置身于疾风骤雨的剧情中,任虚拟时空撞眼,任抗战现实在前,任锣鼓喧天盈耳。他们既“瞧热闹”,也“看门道”,随着官大妈的唱腔心潮起伏,在陈二的转变里唏嘘感叹。几十年爱戏听戏,这群戏迷,也做到了。

“太过瘾了!这才是正宗的河北梆子,好久没听过现场这么提气的唱了!”一位两鬓斑白的票友用力鼓掌,激动地对身旁老伴说道。老伴虽不会唱戏,但对“锵,锵,锵采以锵”那种紧锣密鼓此起彼伏的热闹场面却格外钟情。

“听完浑身有劲儿,记忆里就是这个味儿!”直至全体演职员再三谢幕,许多老戏迷仍伫立原地,意犹未尽,仿佛那高亢的梆子声腔,还在梁间环绕,在心间回荡,久久不散。

缓步走出礼堂,望见院东的烈士塔,我仍沉浸在戏的心理反应里。如何利用本地资源来展现文化自信并推动文艺助力精神文明建设,《抗战英模官大妈》便是剧协赋能的铿锵实践。

作者简介周志永,笔名中子,河北雄安人,中国作家协会会员,中国诗歌学会会员,河北省小小说学会副主任,容城县作家协会主席,作品散发《芒种》等多种刊物。著有诗集《桃花雪》、散文集《那些年,那些事》等书籍。小小说《杏核雕》获得“红杏仁杯”全国小小说征文大赛三等奖。